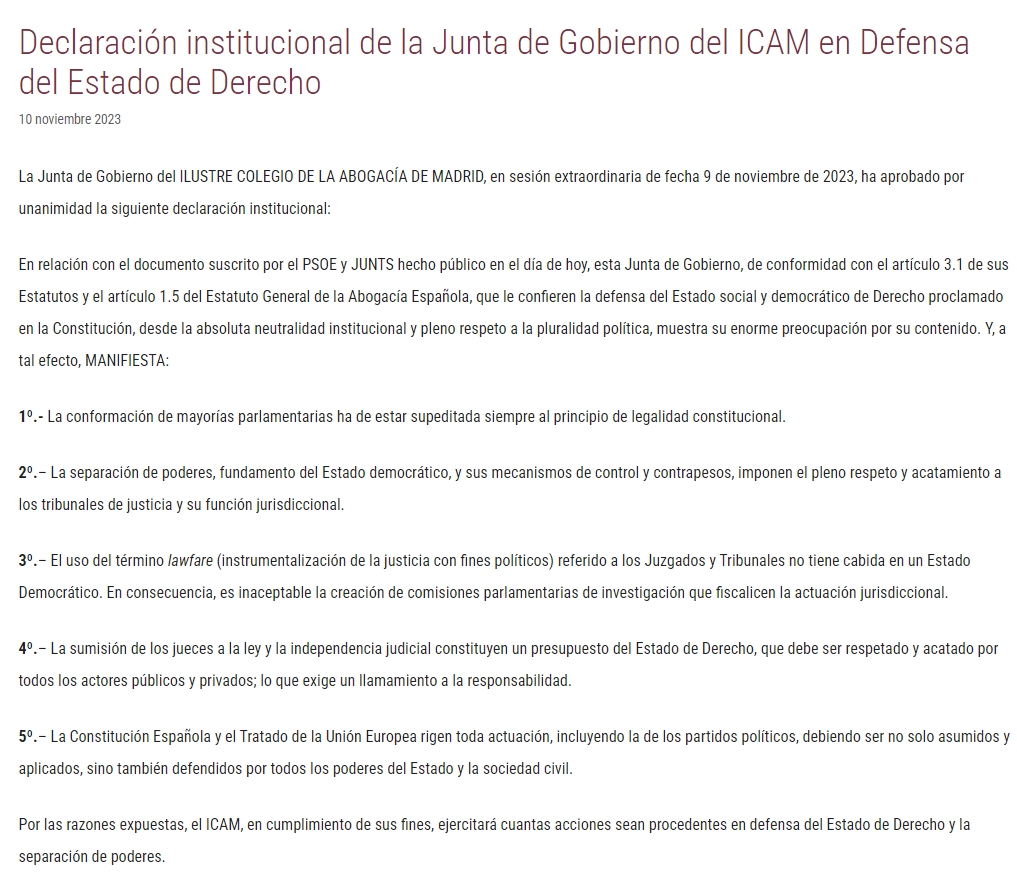

Entrevista publicada en aceprensa.com el 6 de octubre de 2023 (por Álvaro Sánchez León). Fotos: Santi G. Barros

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es abogada del Estado en excedencia y socia en GC Legal. Es la co-editora del blog ¿Hay Derecho?, que cada semana publica artículos de expertos que analizan la actualidad desde un punto de vista jurídico-político. Además, es la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional. Es el rostro de la España que se implica dando argumentos de ley contra los abusos de poder.

Arranca el curso con las grietas del Estado de Derecho sobre el tapete de un país entre los tira y afloja políticos que descosen el traje de la Transición y el espíritu de la Constitución. En ese contexto, la sociedad civil con valores que se involucra gana peso de autoridad.

Virtudes honestas contra la polarización: independencia, integridad, transparencia, excelencia, pluralidad, sencillez, imparcialidad y objetividad. Con sentido de Estado en un Estado consentido, De la Nuez vigila para que la almendra de la democracia española no la trituren los oportunistas del sistema.

En despacho de abogados con solera: sillón-chéster, madera, mesa de reuniones presenciales y mucha jurisprudencia sólida en medio de un mar de leyes líquidas. Con vistas al nuevo Bernabéu: lamas futuristas, cubierta retráctil, marcador 360, césped híbrido gourmet, toque de balón, penaltis, fueras de juego y goles como soles. Justicia y política. Árbitros. Democracia y tarjetas rojas.

Mueve el balón con soltura una delantera de lo jurídico como ascensor social. Planta 5. Abriendo puertas. Cerrando hipocresías.

— ¿Cómo pasa España la ITV del Estado de Derecho?

— La pasa regular… Hemos hecho un primer informe sobre la situación del Estado de Derecho en España para monitorizar cómo va, y los indicadores nos alertan de que vamos hacia abajo en calidad democrática. Es una situación que viene de lejos, pero que se ha agudizado en la última legislatura, también por la situación de división y por la tensa polarización del Parlamento. Hay motivos para pensar que estamos retrocediendo y es bueno estar atentos.

— En la vida real: ¿Democracia parlamentaria o partitocracia absoluta?

— Formalmente, por supuesto, somos una democracia parlamentaria, pero es evidente que los partidos políticos ocupan mucho espacio. De hecho, su tendencia habitual aspira a ocupar todos los lugares posibles. Esto no es una cuestión exclusiva de España, aunque aquí lo diferencial es que, al menos hasta hace muy poco, esa ocupación de las instituciones de contrapeso –el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas…– se pactaba entre los grandes partidos. Esa ha sido una práctica normalizada con la que los partidos han conseguido colonizar ámbitos que no les corresponden. Aquí, las administraciones públicas están muy politizadas desde hace tiempo, sobre todo por arriba, y eso no es tan habitual en otros países de nuestro entorno. Probablemente seamos una cosa intermedia entre la democracia parlamentaria y la partitocracia absoluta…

“La corrupción de los valores está muy ligada a la polarización reinante”

— Según el CIS, entre los principales problemas de los españoles están los políticos. ¿Hay alguna manera realista de regenerar la política y los partidos políticos?

— Es una buena pregunta, porque los partidos no tienen incentivos para regenerarse a sí mismos… Al final, el problema es cómo conseguir que los partidos hagan cosas que les vendrían bien a la ciudadanía y a la democracia, aunque a ellos no les favorezcan. Los partidos políticos carecen de democracia interna. A ningún líder le interesa contar con voces disonantes o con ecos de contestación dentro de sus respectivas formaciones cuando le toca llevar las riendas. El formato de líder político actual no quiere contrapesos, sino seguidismo. Y llama transparencia a contar claramente sólo lo que le interesa, y evita la rendición de cuentas y todo lo que controle su poder. ¿Cómo hacemos que eso mejore? Hacen falta movimientos de presión de la opinión pública y de los medios de comunicación, porque desde dentro de los propios partidos no va a surgir ningún síntoma de regeneración.

— La corrupción es un lastre para el Estado de Derecho. En la opinión pública, quizá pesen mucho los robos de dinero público, los delitos económicos… Sin embargo, la segunda acepción de “corrupción” en el Diccionario de la Real Academia Española es muy sugerente, cuando la define como el “deterioro de valores, usos o costumbres”. ¿La corrupción moral es cualitativa o cuantitativa? ¿Tiene coste político o la sociedad transige con ella fácilmente?

— La corrupción es algo que se percibe muy claramente en los adversarios políticos, y se obvia con naturalidad bajo el propio tejado… Eso establece, con superficialidad, un doble rasero que transige sin escrúpulos contra los errores propios, mientras no se perdona absolutamente nada a los de enfrente. Así, los valores y los principios se convierten en radicales subjetivos.

Al final, el ciudadano puede entender que los casos de corrupción económica o ética son relativos, y que no existen unos valores y unos principios que respetar siempre, independientemente de quién sea el sujeto. El fin nunca justifica los medios. Para nadie. Consentir la corrupción propia es una propuesta perniciosa para cualquiera, y una manifestación, también, de corrupción moral, aunque sea un término que me echa para atrás, porque cuando nos metemos en temas éticos o morales, la sociedad entiende cosas diferentes. La corrupción de los valores está muy ligada a la polarización reinante.

— Hace poco, Hay Derecho ha presentado un decálogo de medidas “para una reforma integral institucional en favor del Estado de Derecho”. Entre otras cuestiones, exige transparencia y rendición de cuentas. No es fácil entender esta realidad paralela: crece la sensibilidad social ante la transparencia, pero las instituciones son hipócritas al travestir su opacidad…

— El discurso de la transparencia está socialmente comprado. Es difícil que alguien diga que no quiere ser transparente o que no está dispuesto a rendir cuentas. Pero es cierto que hay una resistencia a la verdadera transparencia institucional. Esa hipocresía se traduce, por ejemplo, en que cada uno cuenta lo que quiere contar y sólo es transparente con la información o los datos que le vienen bien a él. Eso no es transparencia, sino propaganda. La transparencia consiste en hacer públicas las cuestiones incómodas y contestar a todas las preguntas, aunque las respuestas puedan volverse en mi contra.

Otra versión de la hipocresía con este tema es la afición de la Administración a no contestar en plazo, recurrir cuando la resolución da la razón al ciudadano, no ejecutar las sentencias cuando existe una resolución firme… Esa pretensión de ganar tiempo para salirse con la suya siempre y esperar a que la opinión pública se olvide de una realidad que puede lastimar mi reputación. Esto es muy crítico en el ámbito de la transparencia, porque el valor de la información suele ser muy actual. No es lo mismo obtener una respuesta sobre la marcha que recibir la contestación tres años después, y porque el interesado ha tenido que ir hasta el Tribunal Supremo.

“El Ejecutivo va concentrando mucho más poder del que le corresponde, no sólo en España. Lentamente se va fraguando esa conquista antidemocrática”

La transparencia tiene otro hándicap en España, porque aquí la estructura administrativa es compleja, muy poco amable para el ciudadano, incluso para los medios de comunicación. Todo eso son barreras que ya son culturales.

Con la transparencia pública, efectivamente, hay mucha hipocresía. Muchas administraciones dudan sobre dar la información requerida porque “a saber qué hacen con ella”. ¡Pues es que lo que se haga con ella no es cosa suya, sino derecho ciudadano! Es una obligación responder, y es habitual que esa obligación democrática se incumpla sin consecuencias.

— Ese manifiesto habla de la renovación del CGPJ, de la profilaxis entre Fiscalía y partidos políticos, de restringir el uso de los decretos-leyes a los supuestos que recoge la Constitución, de revitalizar las sesiones de control parlamentario… Da la impresión de que el poder ejecutivo es impune. Y un poder impune, sin contrapesos, es más fácil que mute en tiranía.

— Por supuesto. El problema básico de una democracia liberal parlamentaria, como es la nuestra y las de nuestro entorno, es el control de los límites del poder. En una democracia no puede haber un poder absoluto. No. El poder tiene que estar sujeto a límites. Sin embargo, en la medida en que se ocupan las instituciones de contrapeso y se otorga un papel muy secundario al Parlamento, que es el órgano clave de una democracia parlamentaria, el Ejecutivo va concentrando mucho más poder del que le corresponde, no sólo en España.

Esta extralimitación peligrosa no sucede de un día para otro, pero lentamente se va fraguando esa conquista antidemocrática. Progresivamente, el Poder Ejecutivo se va viniendo arriba, por decirlo con un término coloquial, y como después del atropello no pasa nada, se siguen pisando los principios y las reglas sin pudor. No sé si esta actitud degenera en tiranía, pero sí que acaba en un sujeto libre de controles, algo que está en las antípodas de las democracias, donde el poder legítimo también tiene sus limitaciones.

— ¿Cómo se ve Latinoamérica desde Hay Derecho?

— Lamentablemente, tenemos poco tiempo para analizar lo que pasa en Latinoamérica, aunque podemos hacer una reflexión importante: el mantenimiento y la conservación del Estado de Derecho que tenemos es muy relevante. Muchas veces lo damos por supuesto, sobre todo las nuevas generaciones, que se lo han encontrado todo ya colocado sobre el escenario.

Lo que sucede en algunos países latinoamericanos nos enseña que desgastar el Estado de Derecho tiene sus consecuencias sobre la seguridad jurídica, el descontrol de las instituciones, la falta de transparencia y la alergia a la rendición de cuentas. Si ese deterioro se inicia, nadie sabe dónde puede acabar. De Latinoamérica debemos aprender que, si no queremos perder lo que tenemos, hay que luchar. La realidad de allí es una advertencia.

— Habla usted de la necesidad de que la “profesionalidad” y la “neutralidad” marquen el tono-ambiente del gobierno de las instituciones. ¿Hacer las cosas bien es una cuestión de virtud o de leyes? ¿Hacer las cosas mal es un vicio o una deslealtad?

— Hacer las cosas bien depende de muchos factores. Yo no pido que todo pivote exclusivamente en torno a la tecnocracia, porque la política es importantísima, pero sí subrayo que hacer políticas públicas exige someterse a unas reglas y contar con un conocimiento técnico y una competencia profesional que no se pueden obviar sistemáticamente. Un ejemplo evidente es la Ley del “sólo sí es sí”: puedes tener la mejor intención del mundo, pero si careces de ese componente técnico y no le das importancia a la calidad de la regulación, ocurren este tipo de cosas que, lamentablemente, suceden cada vez más.

Es importante que en un país democrático convivan la voluntad política, la regulación y la capacidad técnica. Cuando uno se empeña en una acción absolutamente contraria a los intereses generales, no hay mucho más que hablar. Pero el problema, sobre todo, aflora cuando el empeño político pretende algo que puede ser razonable, e incluso puede beneficiar a la ciudadanía, pero prescinde de la regulación establecida y de la competencia técnica, lo cual derivará en hacer mal las cosas, porque, insisto, ningún fin justifica ningún medio.

Entre los políticos actuales destaca la falta de reflexión, de capacidad técnica y un exceso de protagonismo-voluntarismo: “Yo quiero que esto pase, y va a pasar”. En esa actitud se conjugan desconocimientos y vicios, e incluso una cierta prepotencia de políticos que quieren llegar a una meta de cualquier manera. No. En las sociedades democráticas no todo sale adelante a base de decretos leyes. Hay que trabajar, hay que dialogar, hay que leer, hay que gestionar, y hay que ser pacientes, porque las políticas públicas no dan resultados en tres días. Últimamente, cunde una cierta obsesión por legislar para la foto, pero las leyes no pueden funcionar así, aunque un político sea la persona más carismática del planeta. Al Poder Legislativo le sobra adanismo.

— ¿Han hecho mucho daño las leyes con apellidos de ministros y ministras?

— Gobernar abusando de los decretos leyes y obviar todo el trabajo que implican los anteproyectos de ley no puede ser el camino para legislar con acierto y con calidad democrática. La vía de los anteproyectos de ley es mucho más laboriosa, pero también más rigurosa y más abierta a la participación. En ese proceso, los errores se detectan más fácilmente y se subsanan antes del resultado final.

Sobre las leyes con nombres propios, es importante tener muy claro que las leyes no son instrumentos de propaganda, sino un producto elaborado con maestría, sofisticado, que sale del Parlamento. Aunque las promueva un determinado departamento ministerial, la norma resulta del Parlamento.

— Más allá de los debates periodísticos sobre los temas que tienen que ver con el Estado de Derecho, ¿a usted qué le preocupa? ¿Qué puede suponer, de verdad, un paso atrás en calidad democrática y no somos conscientes?

— Ahora mismo tenemos un debate abierto que puede suponer un paso atrás en calidad democrática: se trata de esa idea que se impone en la actualidad de que los acuerdos políticos no tienen nada que ver con las normas o con las leyes, algo que es profundamente contrario a una democracia liberal en la que el poder democrático y los gobernantes legítimos están sujetos a reglas, como usted y como yo.

Esa propuesta arriesgada de que para hacer política necesito desvincularme de la regla –la Constitución, las leyes, lo que sea– socava el principio básico de un Estado de Derecho. La política se hace en un marco. Lo difícil es moverse entre esos límites que nos hemos dado. Lo fácil es obviarlo todo para conseguir una meta política sin complicaciones. Este tipo de discursos que estamos oyendo en España más de la cuenta ponen en duda toda una democracia. Las reglas del juego de nuestro Estado no se aplican sólo a los ciudadanos. Me preocupa esta deriva grave que ya se produce en países a los que miramos un poco por encima del hombro…

“En democracia, el cargo más importante es el del ciudadano”

— ¿La Constitución Española está desfasada o ha sido maltratada?

— Las constituciones tienen que adaptarse y eso no debería ser un problema. La nuestra se ha reformado poquísimo. En países de nuestro entorno se hace y no ha supuesto un gran drama. La Constitución Española viene de donde viene y, en su afán por la estabilidad, es más rígida que otras en cuanto a los procedimientos de reforma, pero eso tampoco debería ser un problema. Las mayorías amplias que se necesitan para reformar la Constitución son razonables y son un buen mecanismo de control para que los cambios no dependan de los prontos de cada Gobierno.

La cuestión es que, si los grandes partidos no se hablan, pocas reformas de consenso se pueden desarrollar. ¡Pero la dificultad para las reformas constitucionales por las vías adecuadas no significa que el poder busque lograrlas a través de entresijos! ¡Eso es hacer trampas! Las constituciones hay que adaptarlas, pero siguiendo las reglas.

— Iniciativas como Hay Derecho expresan bien la influencia de una sociedad civil activa y comprometida. ¿Cómo ve esa sociedad a la que llamamos “calle”, aunque igual podríamos llamar “sofá”?

— Yo también creo que hay que llamarla un poco “sofá”… No es fácil movilizarse por cosas como las que nosotros defendemos, porque pueden sonar muy abstractas. Lo constatamos cuando vamos a pedir dinero. Es mucho más fácil movilizarse por algo más concreto, como los refugiados o los menores desamparados. Nuestro reto es intentar trasladarle a la gente cómo afectan a sus vidas los atropellos del Estado de Derecho. En lugares como Cataluña, la sociedad lo tiene más claro. Es importante que asumamos que, en democracia, el cargo más importante es el de ciudadano. Si no estamos atentos, no somos conscientes y no nos movilizamos cuando corresponde, es muy probable que la democracia se deteriore, porque el político se siente con derecho a la barra libre. La gente joven se moviliza más con otros temas, entre otras cosas, porque considera que la democracia está asentada y garantizada.

“Hay mucha gente con miedo a expresarse en la conversación pública en España, y no entiendo las razones de ese miedo, más allá de la incomodidad que supone dar la cara”

— Mucha gente bien intencionada y con ilusión por regenerar la vida pública es devorada por el camino. ¿Por qué usted sigue activa, libre y con prestigio?

— A lo mejor, porque no me he dejado devorar por el camino al no haber entrado en un partido político… Conozco personalmente a gente muy bienintencionada que empezó a recorrer este trayecto de formar parte de una sociedad civil comprometida con toda la ilusión del mundo y con una gran capacidad de trabajo, pero terminaron entrando en política, y la dinámica de un partido es muy complicada. Lo he visto desde muy cerca, pero nunca desde dentro. Respeto muchísimo a quienes entran en política, pero veo que los partidos son trituradores de carne.

— Entonces, no siempre hay derecho, pero ¿hay salidas?

— Siempre hay salidas. Más allá de todas las cuestiones que hemos hablado, en España tenemos una democracia. Nadie me va a presentar una querella o me va a meter en la cárcel por exponer con claridad las deficiencias que constato. Lo digo, también, porque hay mucha gente con miedo a expresarse en la conversación pública en España, y no entiendo las razones de ese miedo, más allá de la incomodidad que supone dar la cara. Aquí se pueden decir las cosas. Es verdad que a veces es más fácil hacerlo uniéndose a un grupo que siendo un llanero solitario, porque compartir objetivos nos refuerza.

Nuestra comunidad está llena de personas acompañadas. Tratamos de cuidarnos entre todos para saber que no estamos solos en nuestras batallas. Transmitimos que hay muchas personas que comparten, valoran y respaldan todo ese esfuerzo por influir para que cambien las realidades antidemocráticas. El próximo 2 de noviembre entregamos los Premios Hay Derecho, que son un reflejo de ese compromiso conjunto y de la cantidad de gente implicada para construir una sociedad mejor. Merece la pena involucrarse en el proceso de estas conquistas sociales.